L’Anthropic Economic Index – septembre 2025 révèle une cartographie inédite de l’adoption de l’IA à l’échelle mondiale. Derrière les chiffres, des écarts géographiques profonds, des usages contrastés entre individus et entreprises, et surtout, des conséquences majeures sur le marché du travail. Qui avance, qui stagne, qui est à la traîne ? Ce rapport éclaire les lignes de fracture… et les leviers d’action.

Une adoption massive aux États-Unis pour Claude

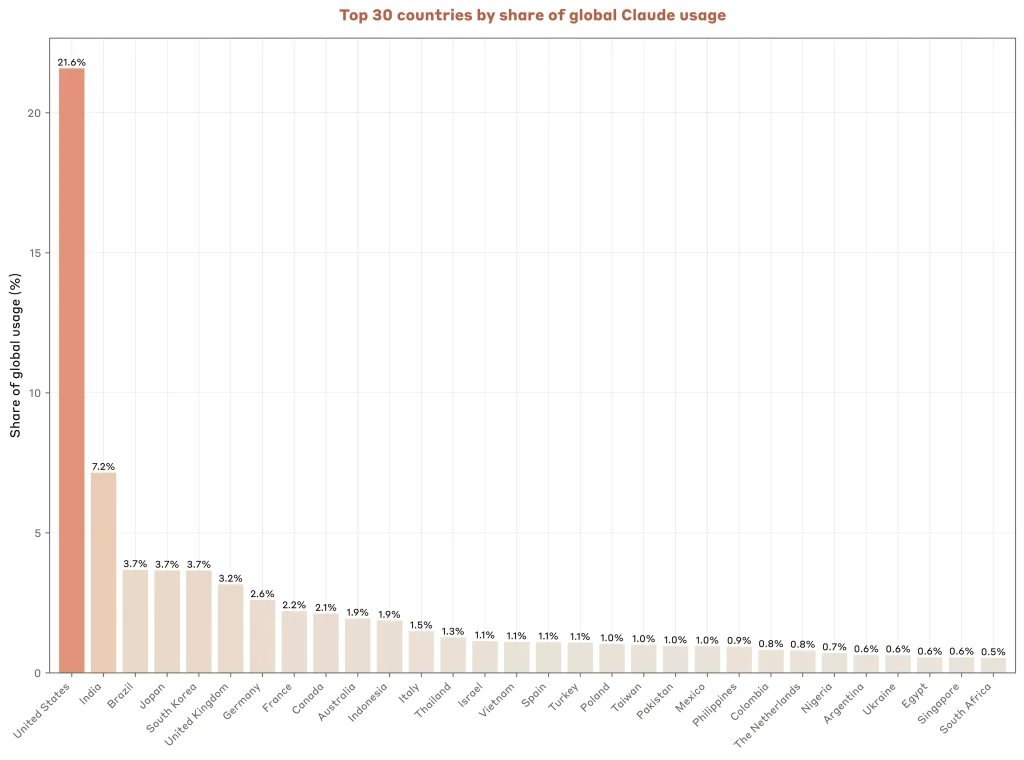

Les États-Unis figurent parmi les pays les plus avancés en matière d’adoption de l’intelligence artificielle. Selon le rapport, près d’un quart des Américains âgés de 15 à 64 ans utilisent déjà l’IA dans leur quotidien professionnel. Cette adoption est particulièrement concentrée dans les grandes métropoles comme San Francisco, Los Angeles, New York ou Boston, où les secteurs technologiques, financiers et créatifs sont fortement représentés.

Mais ce n’est pas uniquement la quantité d’utilisateurs qui impressionne : c’est aussi la diversité des usages. L’IA y est mobilisée pour automatiser du code, rédiger des contenus, assister les étudiants, accélérer la recherche scientifique ou encore soutenir les équipes marketing. Surtout, elle est souvent utilisée de façon collaborative, comme un véritable coéquipier intelligent : les utilisateurs ne se contentent pas de donner des ordres, ils dialoguent avec l’IA, affinent leurs idées, testent plusieurs approches. Ce style d’interaction montre un niveau de maturité plus élevé que dans d’autres régions du monde.

Si les États-Unis dominent en volume absolu, certains pays vont encore plus loin quand on rapporte l’usage de l’IA au nombre d’habitants actifs. C’est notamment le cas de Singapour, véritable champion mondial en matière d’adoption par habitant. Là-bas, l’IA est pleinement intégrée à l’administration publique, aux politiques éducatives et aux outils des entreprises.

Le Canada se démarque lui aussi, avec une approche qualitative axée sur l’éducation, la recherche et la santé. La Suisse, de son côté, utilise massivement l’IA dans les domaines bancaire et juridique, là où la rigueur et la précision sont indispensables. En Corée du Sud, c’est dans l’éducation, les télécoms et la culture numérique que l’IA est omniprésente, parfois dès le plus jeune âge.

Le rapport souligne un lien direct entre la qualité des infrastructures numériques — haut débit, cloud souverain, équipements connectés — et le niveau d’adoption de l’IA. Il ne s’agit donc pas seulement de richesse nationale, mais bien de vision stratégique.

Des usages qui reflètent les priorités de chaque pays

Chaque pays développe ses usages préférés de l’IA, en fonction de ses spécificités culturelles, économiques et sociales. À Singapour, l’IA est surtout utilisée dans les démarches administratives et l’éducation. Aux États-Unis, elle est omniprésente dans le codage, la communication et la création de contenu. Au Canada, l’accent est mis sur les usages à valeur sociale : l’enseignement, la recherche scientifique et les services publics.

En Suisse, l’IA joue un rôle clé dans la relecture contractuelle, l’analyse de conformité et la gestion des risques dans les secteurs bancaire et juridique. En Corée du Sud, elle accompagne les élèves dans leurs devoirs, soutient les enseignants, et contribue à la production de contenus visuels ou interactifs pour les plateformes numériques. Enfin, dans des pays comme l’Inde ou le Nigeria, l’IA est souvent utilisée de manière plus directe, comme un levier d’insertion professionnelle : rédaction de CV, traduction, micro-tâches en ligne, etc.

Cette cartographie des usages confirme une chose : là où l’IA est bien intégrée, elle ne remplace pas seulement — elle transforme profondément les manières de faire, d’apprendre, de produire et de coopérer.

Côté utilisations : le codage au top !

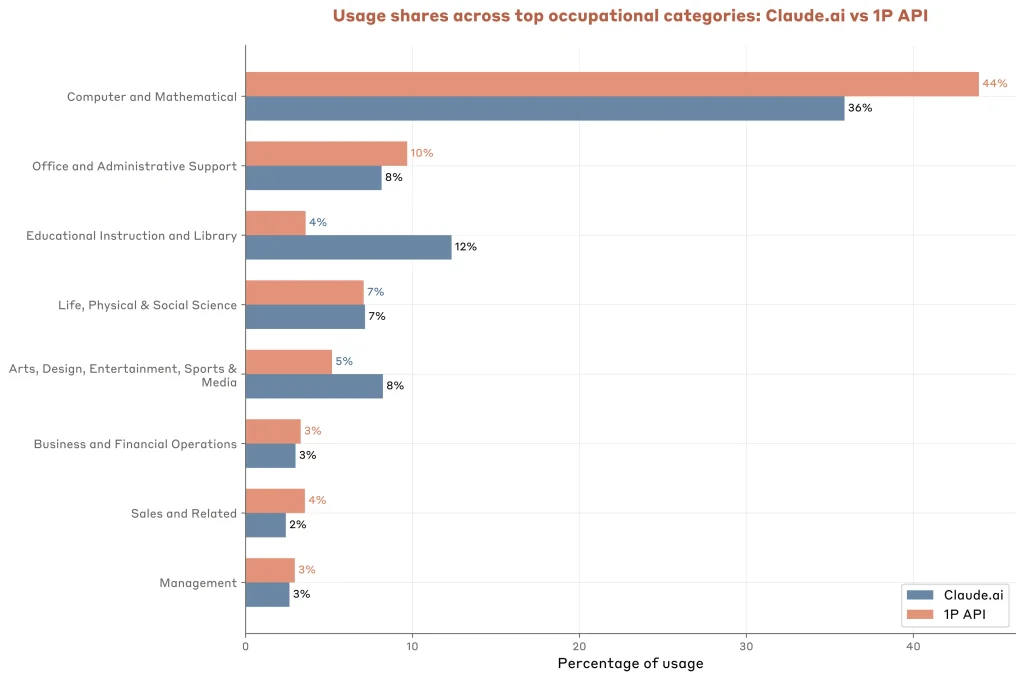

Le rapport confirme que le codage demeure l’usage le plus fréquent, que ce soit en accès direct (Claude.ai) ou via API. Les demandes couvrent la génération de code, l’aide au débogage, la traduction de langages (par exemple de Python vers JavaScript) et la rédaction de documentation technique. Point notable : cet usage n’est pas réservé aux seuls développeurs. Des profils non techniques s’emparent de l’IA pour créer de petits scripts, prototyper des sites ou automatiser des tâches récurrentes, ce qui élargit nettement la base d’utilisateurs. En entreprise, le codage via API est très sollicité pour accélérer les cycles de développement, automatiser des processus ou bâtir des assistants internes.

Sans détrôner le code en volume total, les usages éducatifs et scientifiques progressent très vite. Dans l’éducation, l’IA est utilisée pour clarifier des notions difficiles, préparer des exposés, générer des exercices progressifs avec corrigés, outiller les enseignants (quiz, fiches, supports) et, dans les zones peu dotées, servir d’assistant éducatif virtuel.

Côté recherche, elle résume des articles académiques, aide à structurer des protocoles expérimentaux, favorise l’exploration interdisciplinaire, prend en charge la traduction et la reformulation de publications, et automatise des tâches répétitives (nettoyage de données, scripts de simulation, préparation de visuels).

Des usages complémentaires en forte progression

L’enrichissement fonctionnel de Claude fait émerger plusieurs familles d’usages transverses :

- Recherche web en direct : veille sectorielle, synthèse d’actualités, vérification de faits, analyses de réputation.

- Mode “Recherche” : travail soutenu sur des corpus longs, revues de littérature, itérations de recherche structurées.

- Multimédia : analyse d’images, annotation de PDF, création de visuels (diagrammes, posters, supports pédagogiques).

- Travail sur fichiers : analyse de tableurs, reformatage de données, synthèses multi‑sources (PDF + Excel).

- Ingénierie de prompts et agents : prompts réutilisables par métier, assistants spécialisés, automatisations connectées (Notion, Slack, Zapier, Airtable).

- Édition, co‑écriture et traduction : adaptation stylistique, réécriture de documents internes, production de contenus longs et multilingues.

Le rapport observe une hausse des interactions dites « directives », où l’utilisateur délègue une tâche claire et attend un résultat final (« fais X »), avec moins d’allers‑retours. À l’inverse, les échanges « collaboratifs » consistent à itérer avec l’IA pour co‑construire un livrable (remue‑méninges, reformulations, versions successives). Cette montée des usages directifs s’accompagne d’une baisse du temps passé à corriger ou « déboguer » : les modèles livrent plus souvent des sorties directement exploitables pour les tâches standardisées.

Ensuite, la nature de l’usage varie géographiquement. Dans les zones à forte adoption, l’IA sert surtout de partenaire de pensée intégré aux workflows (augmentation) : on l’emploie pour réfléchir, structurer, relire, surveiller. Dans les régions où l’adoption est plus récente, les interactions restent plus directives et orientées « exécution » : l’IA produit un texte, traduit, génère un plan ou un livrable ponctuel. Autrement dit, plus l’écosystème est mature, plus l’IA est utilisée en mode collaboratif.

Enfin, deux cadres d’usage coexistent. Côté grand public, l’interface chat privilégie l’itération, l’exploration et l’assistance personnelle (rédaction, compréhension, apprentissage, code simple). Côté entreprise, l’intégration via API vise l’exécution silencieuse à l’échelle (traitement de lots de documents, automatisation RH, analyse juridique, CRM, reporting). Les usages API sont majoritairement « tâche complète », non conversationnels, et s’insèrent dans des chaînes d’outils (ERP, SIRH, ATS, CRM), avec supervision et contrôle qualité en bout de chaîne.

Top des tâches en entreprise

Les volumes API montrent cinq pôles dominants :

- Codage et développement (génération/refactorisation de code, documentation, tests),

- Administratif et documentaire (comptes rendus, analyse contractuelle, résumés de réunions, formulaires),

- Outils et assistants internes (agents métier, recherche documentaire, requêtage naturel de bases de données),

- Marketing et communication (fiches produit, emailing, landing pages, scripts vidéo, analyses SEO/sentiment),

- Recrutement et RH (pré‑analyse de CV, rédaction d’offres, synthèses d’entretiens, kits d’onboarding).

S’ajoutent des accélérations notables sur les fichiers financiers, les réponses à appels d’offres, les synthèses de feedback client et l’aide à la conformité (RGPD, ESG).

Le coût unitaire par tâche compte moins qu’on ne le croit. Ce qui détermine la valeur, c’est la capacité du modèle (raisonnement, robustesse, aptitude à gérer l’ambiguïté) et la qualité du contexte fourni (données internes propres, documents à jour, modèles de texte ou de code, consignes précises). Une automatisation faiblement coûteuse mais mal contextualisée produit des erreurs « silencieuses ». À l’inverse, un modèle puissant, correctement « nourri » en contexte métier, délivre des gains de productivité et de qualité substantiels, justifiant l’investissement.

Impact et recommandations du rapport

Le rapport souligne qu’un fossé peut se creuser entre économies avancées et émergentes. Les premières, déjà bien dotées en infrastructures numériques, capital humain et cadre réglementaire stable, captent plus vite les gains de productivité et d’innovation liés à l’IA. À l’inverse, de nombreux pays à l’adoption plus lente risquent un décrochage technologique : accès inégal aux outils, usages plus ponctuels, faible intégration dans les organisations. Conséquences possibles : amplification des écarts de productivité, dépendance technologique accrue, fracture éducative (apprendre avec l’IA vs sans), pertes de souveraineté numérique. Le rapport rappelle toutefois des leviers de rattrapage : investissement dans les infrastructures, diffusion d’outils ouverts, localisations linguistiques, et déploiements ciblés dans l’éducation, la santé ou l’agriculture, via des partenariats publics‑privés.

L’IA reconfigure la valeur des tâches plus qu’elle ne détruit massivement des emplois. Les “gagnants” sont les profils capables d’augmenter leur travail grâce à l’IA : développeurs qui prototypent plus vite, rédacteurs qui industrialisent la variation de styles, juristes et analystes qui synthétisent mieux et plus vite, formateurs qui enrichissent leurs supports. Les postes composés majoritairement de tâches répétitives et standardisées sont, eux, davantage exposés (saisie, reformulation simple, réponses de premier niveau au support, contenus très formatés). Le facteur déterminant devient la capacité d’adaptation : un même métier peut gagner ou perdre selon l’usage de l’IA (copilote vs ignorance de l’outil). La frontière structurante oppose les tâches automatisables (résumés simples, traduction standard, extractions basiques) aux tâches à forte contextualisation ou expertise tacite (négociation, cadrage stratégique, interprétation juridique sensible, choix de visualisations pertinentes). Deux mouvements s’observent : une montée “verticale” vers plus d’analyse et de décision, et une montée “horizontale” de métiers hybrides (ingénierie de prompts, UX conversationnelle, curateurs de connaissances, chefs de projet IA/no‑code).

Recommandations aux entreprises : passer de l’expérimentation à la valeur

- Organiser et préparer les données

Centraliser les documents épars, nettoyer et structurer les bases métier, définir des normes d’accès. Une IA sans contexte fiable reste myope ; une IA “nourrie” devient utile sur des tâches cœur de métier. - Former par cas d’usage et créer des référents

Aller au‑delà des démonstrations génériques. Former par filière (RH, juridique, finance, marketing, opérations), outiller les équipes, instituer des référents IA, et intégrer l’IA dans les parcours de montée en compétence. - Adapter processus et rôles

Repenser les circuits de validation (qui relit, qui signe, qui mesure), créer des rôles de supervision IA (contrôle qualité, conformité), et aligner les indicateurs (gain de temps, qualité, taux d’adoption, taux d’erreur). - Intégrer via API dans les outils existants

Déployer l’IA là où le travail se fait (CRM, ERP, SIRH, helpdesk). Prioriser les cas “tâche complète” à fort ROI, industrialiser, instrumenter le suivi (tableaux de bord, SLA, auditabilité). - Gouvernance, sécurité et conformité

Élaborer une charte d’usage, cadrer les zones autorisées/interdites, associer dès l’amont métiers, DPO/RGPD et RSSI, tracer les usages et instaurer des contrôles ex post pour fiabilité et conformité (règlement IA européen, GDPR).

La valeur ne dépend plus du coût unitaire par tâche, mais de l’alignement entre capacité du modèle, qualité du contexte et processus d’absorption dans l’organisation. Les entreprises qui gagnent sont celles qui industrialisent les cas d’usage à fort impact tout en professionnalisant la donnée, les compétences et la gouvernance.

Un tendance irréversible

Le rapport confirme une tendance désormais visible sur le terrain : l’intelligence artificielle n’est plus cantonnée à la recherche ou aux métiers techniques — elle s’infiltre progressivement dans toutes les strates de l’entreprise, tous secteurs confondus, et ce dans un nombre croissant de pays. Bien que Claude soit aujourd’hui fortement centré sur les États-Unis, cette dynamique d’adoption mondiale est cohérente avec toutes les études du marché.

Autre signal fort : la transition vers l’automatisation s’accélère. Si jusqu’ici les usages automatisés via API restaient principalement réservés aux grandes structures dotées d’équipes techniques, l’émergence des agents IA et des plateformes no-code ouvre désormais la voie à une démocratisation de l’automatisation. Ce n’est plus seulement l’IA conversationnelle qui progresse : c’est l’IA exécutoire, capable de prendre en charge des tâches métier de bout en bout.

Dans ce contexte, les entreprises qui sauront structurer leurs données, former leurs équipes, et outiller intelligemment leurs processus tireront un avantage concurrentiel considérable. L’enjeu n’est plus de “tester l’IA”, mais d’intégrer l’IA comme une brique stratégique, à la fois pilotable, scalable, et éthique.